European Radiology:CTA中“餐巾环”征斑块与急性缺血性卒中之间的相关性

2024-08-07 shaosai MedSci原创 发表于上海

计算机断层血管造影(CTA)是一种快速成像技术,对患者运动具有优异的稳健性,可以提供颅外和颅内动脉斑块特征的额外信息。

据统计,缺血性卒中占所有卒中的80%,是全球第二大常见死亡原因。大约20-30%的缺血性卒中和短暂性脑缺血发作(TIA)是由颈动脉粥样硬化引起的,颈动脉粥样硬化是脑血管疾病(CVD)的主要诱因。主动脉粥样硬化性疾病也是脑栓塞的可能来源,可导致缺血性卒中和TIA。以前,管腔狭窄的程度被认为与缺血性事件密切相关。然而,一些研究提供了令人信服的相反证据。易破裂斑块和进展迅速的斑块是重要的卒中风险因素,表现为薄纤维帽、斑块内出血(IPH)、富含脂质的坏死核心(LRNC)和不规则斑块表面,容易引起缺血性卒中和血栓形成等并发症,为改善缺血性事件的风险分层提供了非侵入性成像靶点。例如,具有高危斑块(HRP)特征的非狭窄性颈动脉疾病与来源不明的栓塞性卒中相关,占缺血性卒中的9-25%。

使用磁共振成像(MRI)进行颈动脉血管壁成像是目前表征HRP特征最合适的成像技术,而相对较长时间的血管壁成像使得该技术容易产生运动伪影和检查失败,特别是在不稳定的卒中患者中。相比之下,计算机断层血管造影(CTA)是一种快速成像技术,对患者运动具有优异的稳健性,可以提供颅外和颅内动脉斑块特征的额外信息。此外,CTA可以检测和量化不同血管床上的多个HRPs,这得到了组织病理学和血管内超声的证实。

以往的研究揭示了NRS斑块对冠状动脉的作用,但很少有研究探讨NRS对脑颈动脉的影响,特别是与缺血性卒中的关系。

近日,发表在European Radiology杂志的一项研究探讨了颅颈部CT血管造影(CTA)上餐巾环征(NRS)斑块负荷增加与急性缺血性卒中(AIS)风险之间的关系,为临床进行早期干预、减少并发症的发生提供了技术支持。

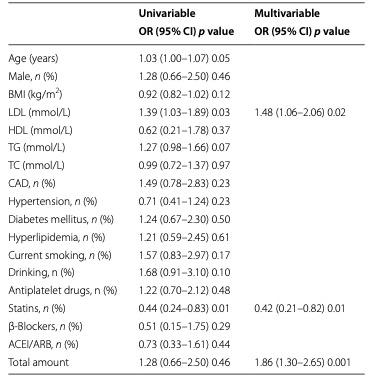

本项回顾性、单中心、横断面研究纳入了在增强颅脑CTA上发现锁骨下动脉、头臂干、颈动脉系统和椎基底循环中存在NRS斑块的患者,并根据症状出现后12小时内的影像学情况将患者分为AIS组和非AIS组。采用单因素和多因素logistic回归分析确定AIS发生的危险因素。

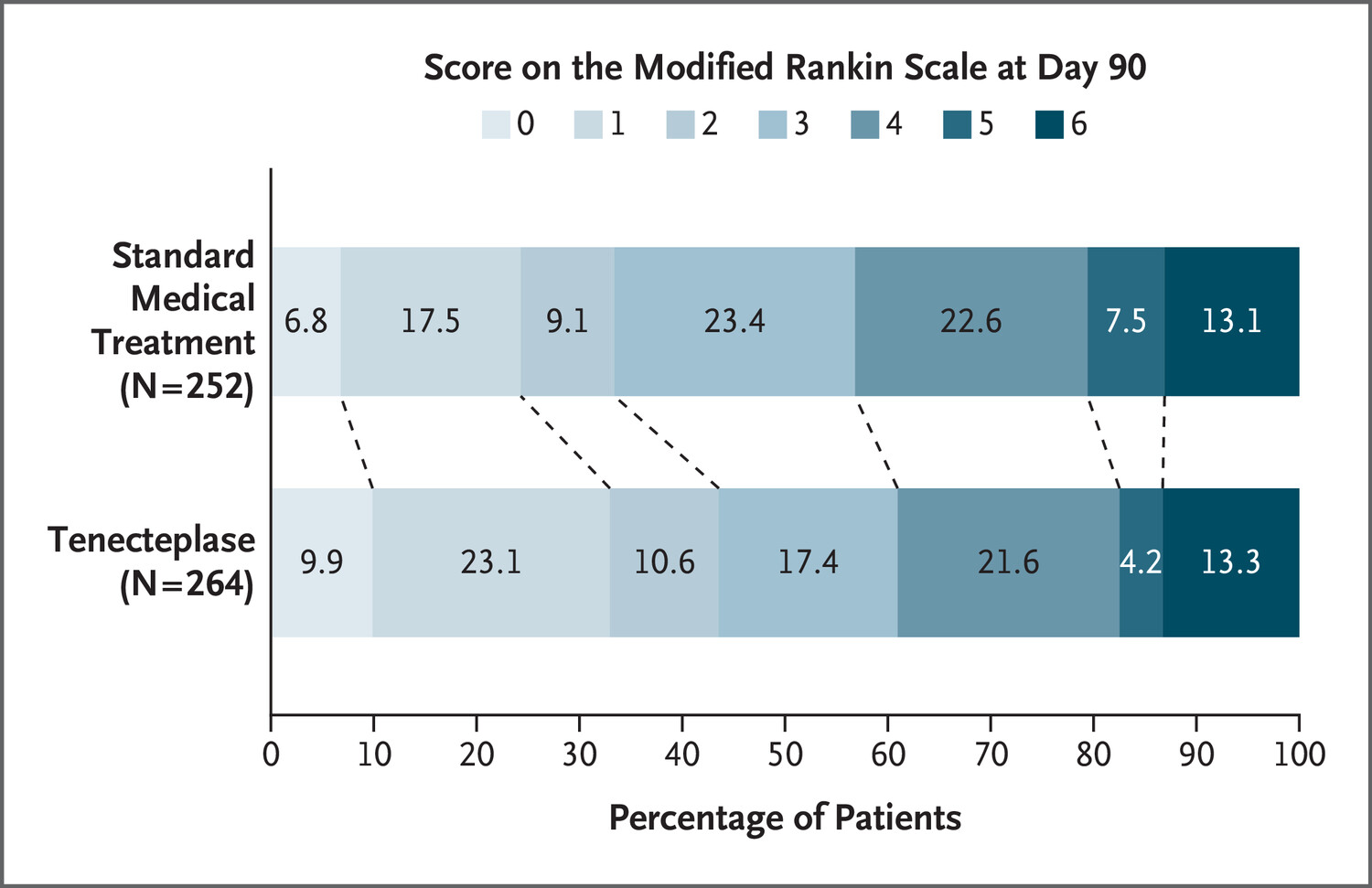

研究共纳入202例患者(66.72岁±8.97岁,男性157例)。AIS组(N = 98)的NRS斑块发生率明显高于对照组(N = 104)(1.96±1.17 vs 1.41±0.62)。AIS组同侧NRS斑块明显多于对侧(1.55±0.90 vs 0.41±0.66)。位于AIS同侧的NRS显示接受者曲线下面积(AUC)为0.86,可识别缺血性卒中。调整其他因素后,NRS斑块数量是AIS发生的独立危险因素(优势比为1.86)。

表 单变量和多变量logistic回归分析比较脑卒中患者和对照组

本项研究表明,颈脑CTA上餐巾环征象斑块的发生率增加与AIS的发生呈正相关,在常规筛查或急诊情况下为评估急性缺血性脑卒中风险和识别高危患者提供了重要的影像学指标,可及时进行抗动脉粥样硬化治疗预防。

原文出处:

Jingping Wu,Ying Zou,Xiao Meng,et al.Increased incidence of napkin-ring sign plaques on cervicocerebral computed tomography angiography associated with the risk of acute ischemic stroke occurrence.DOI:10.1007/s00330-023-10404-w

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#缺血性卒中# #易损斑块# #斑块#

98