【协和医学杂志】如何在临床实践指南中规范化推荐疾病诊断标准

2025-01-03 协和医学杂志 协和医学杂志 发表于陕西省

本文围绕指南中诊断标准的类型、存在问题、规范化推荐流程等内容展开阐述,并在此基础上提出我国指南中诊断标准推荐与应用的建议。

临床实践指南(下文简称“指南”)作为医疗决策的重要依据,近年来在我国得到了广泛应用和高度重视[1-2]。随着医疗体系的不断完善和卫生健康领域改革的深入,指南已成为提升医疗质量、改善患者结局、降低医疗成本的重要工具[1-2]。诊断标准作为指南的重要组成部分,对于临床医生的诊断和治疗决策具有直接指导作用[3-4]。科学、有效的诊断标准不仅能够提高诊断的准确性和一致性,减少误诊、漏诊的发生,还可优化医疗资源配置[5-6]。因此,确保指南中诊断标准的科学性、适用性和一致性,对于提升医疗服务质量至关重要。

尽管近年来我国逐渐重视指南的制订和更新,但大多数研究主要集中于指南的制订流程、实施效果和质量评价等方面,而对于指南中的诊断标准尚缺乏相关研究[7-10]。因此,本文围绕指南中诊断标准的类型、存在问题、规范化推荐流程等内容展开阐述,并在此基础上提出我国指南中诊断标准推荐与应用的建议。

1 指南中诊断标准的类型

在指南中,合理推荐诊断标准是确保患者得到准确和一致治疗的关键环节,然而目前对于指南中推荐的诊断标准类型尚缺乏系统研究。为更好地阐述如何在指南中规范化推荐诊断标准流程,笔者基于既往研究,同时借鉴推荐分级的评估、制订与评价(GRADE)工作组发布的相关文献[2,11-13],根据诊断标准的来源,将其分为以下3种类型。

1.1 直接采用已有诊断标准

直接采用已有诊断标准是指在制订新的指南时,完全采用并遵循已广泛认可的诊断标准,而不进行任何修订或调整。这些诊断标准通常由权威的国际或国家级行业学会/协会制定,且经过大量的临床研究和实践经验证实,具有高度的可靠性和临床适用性。如2024年中华医学会神经病学分会发布的《多发性硬化诊断与治疗中国指南(2023版)》[14],该指南关于多发性硬化的推荐诊断标准,直接采用2017版McDonald诊断标准[15]。

此类型诊断标准主要适用于以下2种情境:

1 诊断比较成熟的疾病领域

此类疾病的病理机制和诊断方法相对明确,现有诊断标准已足够完善,直接采用即可满足临床需求;

2 无重大新发现的疾病领域

近期在该疾病领域内未出现新的研究证据或新的诊断技术,现行的诊断标准仍适用。

1.2 修订已有诊断标准

修订已有诊断标准是指对已有的诊断标准进行适当调整,以更好地适应特定人群、特定国家或地区的需求。这种调整包括诊断标准的细化、适用范围的扩大/缩小或依据新的研究证据进行部分内容修订。一般来说,修订已有诊断标准分为更新和改编两类,对我国已有的诊断标准进行修订称之为更新,对其他国外诊断标准进行修订从而适用于我国人群的过程称之为改编。如2021年中华医学会皮肤性病学分会联合中国医师协会皮肤科医师分会发布的《中国玫瑰痤疮诊疗指南(2021版)》[16],该指南专家组对2016版玫瑰痤疮诊断标准进行修订[17],并提出了2021 版中国玫瑰痤疮诊断标准。

该类型诊断标准主要适用于以下3种情境:

1 存在地区差异性的疾病领域

不同地区由于其种族或特定人群可能存在疾病表现或流行病学特征差异,需对标准进行调整以提高其适用性;

2 有重大新发现的疾病领域

新出现的证据需纳入到现有诊断标准之中,不仅可纠正其存在的不足之处,还可提高诊断的灵敏度和特异度,促进更有效的临床决策,使其更为准确和全面;

3 诊断技术和资源有限的地区

在某些资源有限的地区,可能需简化或调整诊断标准以适应当地的医疗条件和检测手段。

1.3 制订新诊断标准

制订新诊断标准是指在无标准可供参考或诊断标准效能不佳的情况下,基于最新研究和临床实践经验,制订出全新的诊断标准,以满足特定疾病或临床情况需求。如2020年新型冠状病毒感染疫情暴发早期,为有效控制疫情传播,国家卫生健康委在第五版《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案(试行第五版)》中首次提出“包含CT影像结果”的临床诊断标准(该标准仅限于湖北省内使用)[18]。

该类型诊断标准主要适用于以下3种情境:

1 新发疾病或病种

当出现新的疾病或发现新的病原体变种时,需建立全新的诊断标准;

2 罕见病领域

由于罕见病发病率低,病例数量有限,样本量不足,影响临床医生对疾病自然病程、发病机制和诊断的认知,导致许多罕见病缺乏明确的诊断标准,亟需探究并制订新的诊断标准;

3 创新诊断方法或技术的出现

随着新诊断技术和新检测方法的出现,可能需建立新的诊断标准以规范这些创新方法或技术的应用。

在对上述诊断标准类型的探讨中,笔者虽基于既往研究和相关经验提出了3种主要诊断标准类型(直接采用、修订已有诊断标准或制订新诊断标准),但不可否认,这种分类可能存在一定的主观性。

一方面,部分诊断标准可能同时具备“修订”与“重新制订”的特征,可能因标准的更新程度或新增内容的量化差异而存在分类争议。另一方面,不同学科背景的专家在分类依据上可能存在差异,从而导致对同一诊断标准的认知不一致。因此,为降低分类的主观性,建议在分类时明确判断标准,如通过设置修订幅度或新增内容的具体量化指标等加以规范。

2 我国指南中诊断标准存在的问题

目前尚缺乏针对我国指南中诊断标准的相关调查研究,因此笔者系统检索中国知网、万方数据知识服务平台、中国生物医学文献服务系统(SinoMed)和PubMed数据库,纳入2013—2022年由我国行业学会或国家卫生健康部门牵头制定的包含诊断标准推荐意见的指南,最终纳入490部在期刊公开发表的指南(包含616条诊断标准推荐意见,涉及425种疾病)进行分析。基于对490部指南中诊断标准的调查分析,笔者总结了我国指南中诊断标准存在的主要问题。

2.1 缺少明确的推荐方法或流程

诊断标准作为指南的重要组成部分,对临床医生的诊断和治疗决策具有直接指导作用。然而,在我国大多数指南中,诊断标准缺乏清晰、透明的推荐方法。尽管指南中给出了具体的诊断标准和建议,但未详细描述这些标准是如何被筛选、评估、权衡和最终确定的。基于我国490部指南的文献调研发现,目前尚无指南详细提供关于诊断标准推荐的方法或流程。

分析产生上述问题的可能原因:

1 指南制订者未严格遵循指南制订指导原则或方法学手册(简称“指南制订手册”)的要求,或未规范化执行制订程序,导致诊断标准的推荐过程不清晰、不透明[8];

2 虽然国内外发布了一系列指南制订手册,但并未对诊断标准的推荐过程提供详细和操作性强的指导意见[19]。

2.2 缺乏充足的证据支持

诊断标准的可靠性和适用性依赖于其所依据的证据质量。然而,基于对490部指南推荐的616条诊断标准分析发现,19.6%(121/616)的诊断标准未引用任何研究证据,仅12.3%(76/616)的诊断标准引用原始研究/系统评价证据,其中引用了我国原始研究/系统评价证据的诊断标准占比仅为7.1%(44/616)。换言之,我国大部分指南推荐的诊断标准缺乏充分的证据支持,尤其是缺乏中国本土化的研究证据[6],当诊断标准的证据基础不够充分时,其在不同临床场景下的适用性和广泛性可能受到限制,难以满足多样化的临床需求。

分析产生上述问题的可能原因:

1 指南制订者普遍缺乏检索和应用证据的意识,导致推荐的诊断标准缺乏充足的证据支持;

2 相较于发达国家,我国医学研究起步较晚,投入到临床医学研究的资金和资源相对较少,以至于在大部分疾病领域缺乏与诊断标准构建、验证相关的本土化证据,导致指南中的诊断标准缺乏本土化证据支持;

3 指南制订者往往依赖国际上的诊断标准和研究结果,而对开展本土化研究的必要性和紧迫性认识不足,导致本土化证据支持的诊断标准较少。

2.3 内容较为陈旧且更新不及时

诊断标准的有效性与其更新频率密切相关。随着医学技术的进步和研究的不断深入,诊断标准也需不断更新,以反映最新的科学证据和临床实践。然而,基于对490部指南的诊断标准分析发现,指南推荐3年以内发表的诊断标准占比仅为28.7%(177/616),而10年以上的诊断标准占比为22.1%(136/616),即我国部分指南推荐的诊断标准存在过时问题,未能及时跟进最新研究成果[6]。

分析产生上述问题的可能原因:

1 指南缺乏定期审查和更新的机制,导致诊断标准长期未进行更新;

2 指南的更新需大量时间、人员和资源投入,许多医疗机构和专业学会在进行指南更新时,侧重于治疗和管理类问题的更新,对于诊断标准的更新缺乏一定关注度;

3 我国自主研制诊断标准的能力不足,导致在罕见病、复杂疾病等领域常缺乏有效更新的诊断标准。

2.4 不同机构间的诊断标准不一致

诊断标准的一致性影响临床诊疗的规范性和一致性。不同指南可能由不同的专业团体或学术机构制订,由于各自的立场、观点和关注点不同,指南推荐的诊断标准可能存在矛盾或不一致情况。当不同指南推荐的诊断标准不一致时,可能导致临床医生难以选择合适的标准,影响诊断的准确性和治疗的合理性,进而影响患者预后,同时增加重复检查和治疗风险,造成医疗资源的浪费。基于对490部指南涉及的425种疾病进行分析发现,6.8%(29/425)的疾病在各协会/学会指南中推荐的诊断标准存在不一致性。

分析产生上述问题的可能原因:

1 不同的专业学会或专家组在制订指南时,缺乏跨学科或跨机构的协调和沟通,导致各自为政,各指南间的诊断标准缺乏一致性;

2 部分指南在很大程度上直接借鉴国际指南,未充分考虑本土实际情况,从而导致不同机构间的诊断标准不统一。

2.5 诊断标准的撰写不规范

科学规范地报告诊断标准相关内容,对于临床医生准确理解和使用标准发挥重要作用。然而,对我国490部指南的分析发现,82.0%(402/490)的指南在诊断标准内容阐述方面,缺乏对推荐依据的详细说明,仅给出具体诊断标准,却未清晰阐述诊断标准背后的证据和原理。这导致临床医生和其他读者难以理解诊断标准的科学依据和逻辑,尤其在面对证据不足或存在争议的领域时,医生无法评估诊断标准的可靠性,从而降低了指南的可操作性和权威性,影响了临床决策的准确性。

分析产生上述问题的可能原因:

1 目前所有指南的指导原则并未针对诊断标准的撰写提供具体指导,以至于指南制订者缺乏这方面内容的参考;

2 部分指南制订者在编写指南时更多关注提供临床建议,而忽视了对证据来源和推荐依据的详细解释,导致报告内容不够全面和透明;

3 受期刊版面篇幅的影响,我国指南常面临内容报告不够详细的情况。

3 在指南中规范化推荐诊断标准的流程

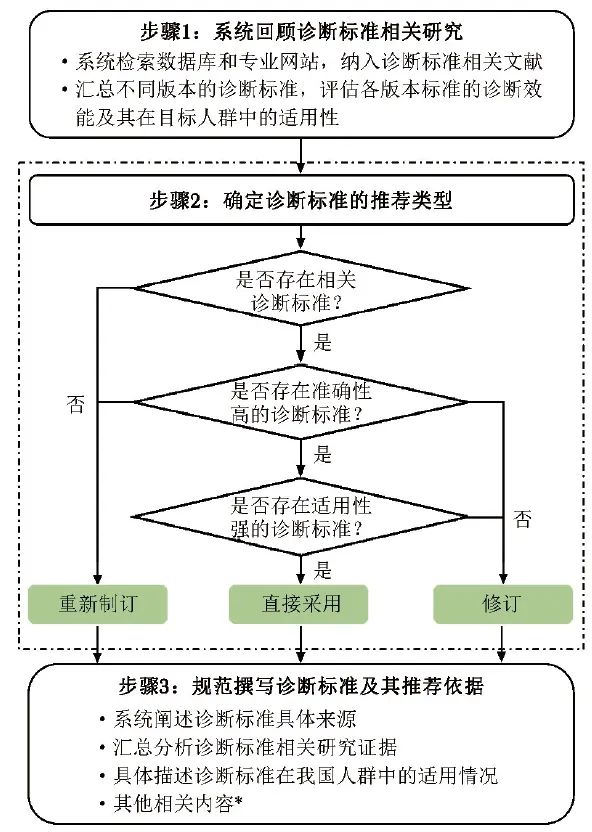

鉴于目前尚缺乏针对指南中规范化推荐诊断标准的指导原则,基于既往经验和相关文献,笔者提出指南规范化推荐诊断标准的3个主要步骤(图1)[20-23]。

图1 在临床实践指南中规范化推荐诊断标准的流程

*对于修订已有诊断标准或制订新诊断标准,指南需额外呈现诊断标准的具体内容或变更内容及理由等信息

3.1 系统回顾诊断标准相关研究

指南制订者应系统检索万方数据知识服务平台、中国知网、PubMed、Embase等医学权威数据库,以及专业领域的数据库或网站,全面收集与目标疾病诊断标准相关的研究,汇总针对该疾病的不同版本诊断标准,并评估各诊断标准的诊断效能。通过系统回顾现有诊断标准,指南制订者不仅可了解哪些标准被广泛接受,还可发现这些标准在实际应用中的局限性。如现有诊断标准可能并不适用于我国人群,或未能准确区分疾病的不同亚型。因此,系统回顾诊断标准相关研究能够为后续诊断标准的重新制订或修订提供坚实的前期基础。

3.2 确定诊断标准的推荐类型

在系统回顾现有诊断标准后,指南制订者需进一步评估其推荐类型(直接采用、修订已有诊断标准或制订新诊断标准)。若已存在相关诊断标准,其诊断准确性高且在目标人群中的适用性强,则直接采用该标准;若存在相关诊断标准且诊断准确性高,但在目标人群中的适用性不强,则应考虑对其进行修订;若尚无针对该疾病的诊断标准或已有标准诊断准确性不高,则应考虑制订新的诊断标准。

3.3 规范撰写诊断标准及其推荐依据

诊断标准的推荐类型确定后,指南制订者应规范报告诊断标准及其推荐依据。建议报告以下内容:

|

1 |

诊断标准的具体来源(包括发布机构、发表时间等); |

|

2 |

系统分析与该诊断标准相关的研究证据,评估诊断标准的诊断效能(如灵敏度、特异度等指标); |

|

3 |

阐述该诊断标准是否在本土化人群中进行验证。 |

除此之外,若修订已有诊断标准,则需详细描述修订的内容,说明删除或新增诊断条目的理由,以及用于支持标准修订的研究证据;若制订新的诊断标准,需阐明新标准中各诊断条目的内容及含义(可用图表形式进行呈现),并详细阐述诊断标准的制订方法和流程,具体制订方法可参考相关诊断标准制订指导原则[21-23]。

无论是制订新诊断标准,还是直接采用或修订已有诊断标准,均建议按照图1中的步骤开展;当然,若指南直接采用已有的公认诊断标准,可适当简化上述流程和方法,直接阐述诊断标准的来源和相关研究证据即可。此外,为确保诊断标准推荐过程的科学性,每个步骤均需资深临床专家和方法学家共同参与决策,尤其在评估诊断标准适用性强弱、准确性高低等过程。

4 提升我国指南中诊断标准推荐与应用的建议

未来我国指南制订者和研究者可通过以下方法提高诊断标准的科学性、适用性和自主性。

第一,加大对诊断性研究的支持和投入,尤其在疾病负担较重的领域,鼓励开展高质量的临床研究,从而为诊断标准的制订/修订提供更加充分的科学依据;

第二,建立更加健全的诊断标准制订与推荐方法学体系,提高指南制订者检索和应用证据的意识,从而规范诊断标准的推荐过程,最终提升诊断标准的可靠性和适用性;

第三,加强不同学会/协会之间的合作,避免诊断标准的重复和冲突,提高我国诊断标准的一致性和规范性;

第四,加大对临床医师的培训和指导,确保其能够正确理解和应用诊断标准,从而规范临床诊疗行为。

5 小结

指南在医疗决策中发挥重要作用,特别是在疾病的诊断和治疗过程中,诊断标准对于确保诊疗的科学性和规范性至关重要。然而,当前我国指南中推荐的诊断标准存在多方面问题,阻碍了医疗质量的提升。许多诊断标准缺乏明确的推荐方法或流程,证据支持不足,尤其是缺乏本土化研究证据,导致其适用性受限;部分诊断标准陈旧且更新不及时,不同指南间的诊断标准存在不一致,影响了医生的选择和疾病治疗效果。此外,诊断标准的推荐依据和证据来源不够透明,难以确保其可靠性。因此,规范化推荐诊断标准,是提升其科学性和适用性的关键。

参考文献

[1]Institute of Medicine (US) Committee on Standards for Developing Trustworthy Clinical Practice Guidelines. Clinical practice guidelines we can trust[M]. Washington, D,C.: National Academies Press, 2011.

[2]Chen Y L, Wang C, Shang H C, et al. Clinical practice guidelines in China[J]. BMJ, 2018, 360: j5158.

[3]Singh H, Graber M L. Improving diagnosis in health care-the next imperative for patient safety[J]. N Engl J Med, 2015, 373(26): 2493-2495.

[4]Mestre T A, Fabbri M, Luo S, et al. A unified framework for evidence-based diagnostic criteria programs in movement disorders[J]. Mov Disord, 2023, 38(7): 1156-1162.

[5]Committee on Diagnostic Error in Health Care, Board on Health Care Services, Institute of Medicine, et al. Improving diagnosis in health care[M]. Washington, D,C.: National Academies Press, 2015.

[6]Zhou Q, He H F, Li Q Y, et al. The characteristics, development methods, reporting quality, and evidence basis of diagnostic criteria in China between 1965 and 2023: a cross-pal study[J]. J Evid Based Med, 2024, 17(2): 399-408.

[7]Zhou Q, Wang Z J, Shi Q L, et al. Clinical epidemiology in China series. paper 4: the reporting and methodological quality of Chinese clinical practice guidelines published between 2014 and 2018: a systematic review[J]. J Clin Epidemiol, 2021, 140: 189-199.

[8]陈耀龙, 杨克虎, 王小钦, 等. 中国制订/修订临床诊疗指南的指导原则(2022版)[J]. 中华医学杂志, 2022, 102(10): 697-703.

[9]Tian C, Xu M, Wang Y Y, et al. Barriers and strategies of clinical practice guideline implementation in China: aggregated analysis of 16 cross-pal surveys[J]. J Public Health, 2024, 32(10): 1891-1904.

[10]Yang N, Liu H, Zhao W, et al. Development of the scientific, transparent and applicable rankings (STAR) tool for clinical practice guidelines[J]. Chin Med J (Engl), 2023, 136(12): 1430-1438.

[11]Schünemann H J, Wiercioch W, Brozek J, et al. GRADE evidence to decision (EtD) frameworks for adoption, adaptation, and de novo development of trustworthy recommendations: GRADE-ADOLOPMENT[J]. J Clin Epidemiol, 2017, 81: 101-110.

[12]Klugar M, Lotfi T, Darzi A J, et al. GRADE guidance 39: using GRADE-ADOLOPMENT to adopt, adapt or create contextualized recommendations from source guidelines and evidence syntheses[J]. J Clin Epidemiol, 2024, 174: 111494.

[13]Dizon J M, Machingaidze S, Grimmer K. To adopt, to adapt, or to contextualise? The big question in clinical practice guideline development[J]. BMC Res Notes, 2016, 9(1): 442.

[14]中华医学会神经病学分会神经免疫学组. 多发性硬化诊断与治疗中国指南(2023版)[J]. 中华神经科杂志, 2024, 57(1): 10-23.

[15]Thompson A J, Banwell B L, Barkhof F, et al. Diagnosis of multiple sclerosis: 2017 revisions of the McDonald criteria[J]. Lancet Neurol, 2018, 17(2): 162-173.

[16]中华医学会皮肤性病学分会玫瑰痤疮研究中心, 中国医师协会皮肤科医师分会玫瑰痤疮专业委员会. 中国玫瑰痤疮诊疗指南(2021版)[J]. 中华皮肤科杂志, 2021, 54(4): 279-288.

[17]中国医师协会皮肤科医师分会皮肤美容亚专业委员会. 中国玫瑰痤疮诊疗专家共识(2016)[J]. 中华皮肤科杂志, 2017, 50(3): 156-161.

[18]中华人民共和国国家卫生健康委员会, 国家中医药管理局. 关于印发新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案(试行第五版)的通知[EB/OL]. (2020-02-05)[2024-09-10]. https://www.gov.cn/zhuanti/2020-02/05/content_5474791.htm.

[19]Sanabria A J, Kotzeva A, Selva Olid A, et al. Most guideline organizations lack explicit guidance in how to incorporate cost considerations[J]. J Clin Epidemiol, 2019, 116: 72-83.

[20]Doust J, Vandvik P O, Qaseem A, et al. Guidance for modifying the definition of diseases: a checklist[J]. JAMA Intern Med, 2017, 177(7): 1020-1025.

[21]Nair R, Aggarwal R, Khanna D. Methods of formal consensus in classification/diagnostic criteria and guideline development[J]. Semin Arthritis Rheum, 2011, 41(2): 95-105.

[22]世界中医药学会联合会, 呼吸疾病中医药防治省部共建协同创新中心, 河南中医药大学, 等. 中医证候诊断标准研制指南[J]. 中国循证医学杂志, 2023, 23(9): 993-998.

[23]Aringer M, Costenbader K, Daikh D, et al. 2019 European League Against Rheumatism/American College of Rheumatology classification criteria for systemic lupus erythematosus[J]. Ann Rheum Dis, 2019, 78(9): 1151-1159.

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#临床实践指南# #疾病诊断标准#

27