千万不要在这个年龄变胖啊!比中年发福更可怕

2025-05-06 梅斯内分泌新前沿 MedSci原创 发表于陕西省

全球青年肥胖率上升,中国 18 - 39 岁人群 BMI 显著增长。中国研究表明,青年 BMI 每增 5 个单位,心血管疾病风险升 19% - 58%,中年健康生活方式难逆转其影响,强调青年体重管理重

25岁的小李每天工作繁忙,外卖和熬夜成为常态,体重增加导致BMI逐渐攀升至30。他或许认为年轻就是资本,却不知此时埋下的健康隐患,可能在中年时引发心血管疾病的“定时炸弹”。

这并非危言耸听——全球青年肥胖率正以惊人速度增长,中国18-39岁人群的平均BMI在短短22年间从21.5飙升至23.1,肥胖与超重患病率分别激增12.4%和10.3%。

更令人担忧的是,亚洲人群即使BMI与白人相当,体内脂肪占比更高,腹型肥胖更突出,心血管疾病风险也随之攀升。这一现象在全球范围内敲响警钟:青年时期的体重管理,已成为影响未来健康的关键节点。

青年时期是体重持续积累的关键阶段,而这一阶段的体重异常是否会对心血管健康造成长期影响?尽管中年肥胖与心血管疾病的关联已被广泛证实,但青年时期的体重管理长期被忽视。过往研究多聚焦欧美人群,而亚洲人群的脂肪分布和疾病谱存在显著差异。例如,亚洲人BMI正常时,内脏脂肪可能已超标,导致缺血性心脏病和卒中风险升高。此外,中国人群中出血性卒中占比相对较高,青年肥胖对这一疾病的影响尚未明确。更值得关注的是,中年时期的健康生活方式能否逆转青年肥胖带来的风险?这一问题亟待解答。

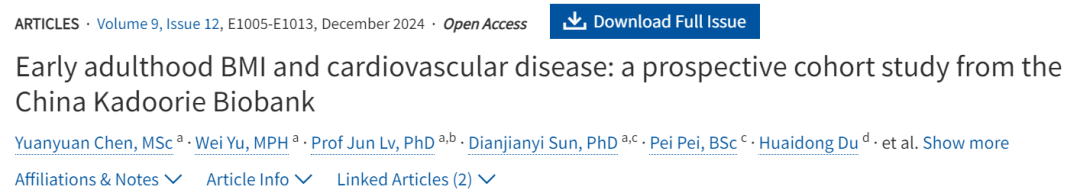

为填补这一空白,中国嘉道理生物样本库开展了一项覆盖360,855名35-70岁参与者的前瞻性队列研究。研究通过回溯参与者25岁时的BMI数据,并结合长达12年的随访,揭示了青年BMI与心血管疾病的深层关联。研究采用Cox比例风险回归模型,系统分析了青年BMI与缺血性心脏病、出血性卒中和缺血性卒中的剂量反应关系,并引入生活方式因素交互作用分析,验证健康习惯的潜在干预效果。

研究揭示了青年BMI与心血管疾病的关系:BMI每增加5个单位,心血管疾病风险升高19%-58%,且这一关联独立于后续体重变化。以BMI20.5-22.4为基准,BMI≥30的青年人群心血管疾病风险飙升58%,而低BMI(<18.5)虽降低缺血性心脏病风险,却与全因死亡率升高16%相关。此外,青年肥胖对出血性卒中的影响与缺血性卒中相当,这为中国高发的出血性卒中防控提供了新视角。

青年时期体重指数(BMI)与心血管疾病发病的关联

尽管中年健康生活方式(如戒烟、限酒、运动)可降低20%的心血管疾病风险,但无法逆转青年肥胖的长期影响。这一发现警示我们:肥胖预防必须从青年抓起,而非依赖中年补救。

这项研究为全球青年健康管理提供了中国证据。数据显示,若青年BMI控制在21.5左右,心血管疾病风险最低。这提示政策制定者应聚焦青年群体,通过校园营养干预、职场健康计划等措施,构建全生命周期的体重管理体系。对于个体而言,25岁时的BMI自查或许是预防心血管疾病的第一道防线——毕竟,今天的体重选择,可能决定着未来十年的健康轨迹。

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#BMI# #青年肥胖#

20