慢性心衰的药物治疗(八):洋地黄类药物(24年心衰指南)

2025-04-16 心血管时间 心血管时间

洋地黄类药物通过抑制 Na⁺-K⁺-ATP 酶发挥正性肌力、神经内分泌调节、利尿及电生理作用。常用地高辛和西地兰,有特定适应证与禁忌证,用药需关注中毒及处理,在特定患者群体仍具重要价值。

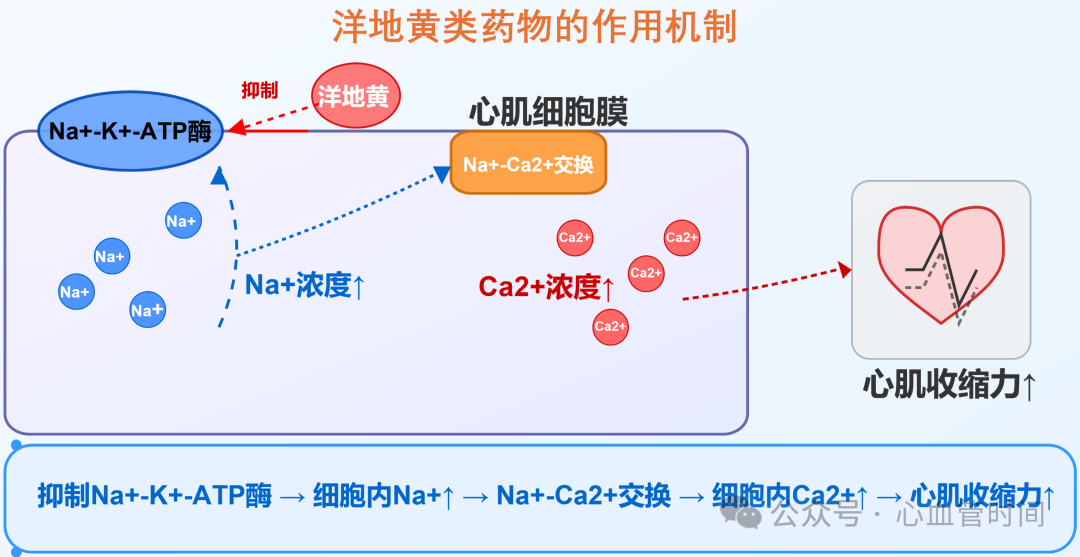

洋地黄类药物的作用机制

洋地黄类药物主要通过以下几个方面发挥作用:

1. 正性肌力作用

洋地黄通过抑制心肌细胞膜Na⁺-K⁺-ATP酶的泵功能,使细胞内Na⁺浓度升高,进而通过Na⁺-Ca²⁺交换机制增加Ca²⁺的流入,导致细胞内Ca²⁺浓度升高,从而增强心肌收缩力,产生正性肌力作用。这是洋地黄改善心衰患者心功能的主要机制。

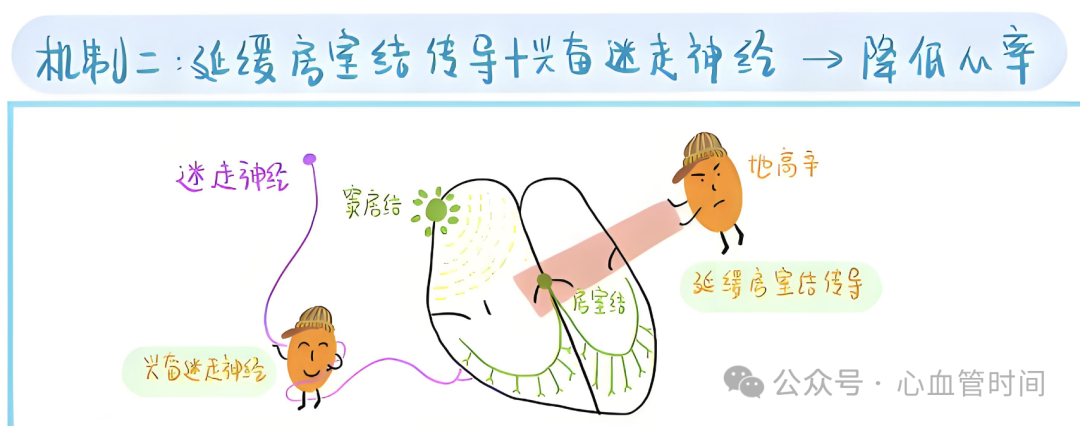

2. 神经内分泌调节作用

不同于其他正性肌力药物,洋地黄具有增强迷走神经活性的作用,可以部分对抗心衰时交感神经过度激活的不利影响。这也是洋地黄能够减慢心率的重要机制,尤其对房颤患者的心室率控制有明显效果。

3. 利尿作用

洋地黄可直接作用于肾小管,抑制Na⁺的再吸收,产生排钠利尿效应。同时,它还可减轻心衰患者血浆中肾素活性和醛固酮分泌,终止水钠潴留引起的精氨酸加压素分泌过多,从而产生明显的利尿作用。

4. 电生理作用

在治疗剂量下,洋地黄对心脏传导系统有抑制作用,尤其对房室交界区的影响最为明显。这种特性使其能有效减慢房颤及房扑患者的心室率,改善心功能。然而,当血钾降低时,洋地黄可能诱发恶性心律失常。

💡 笔者提示:洋地黄对心肌的作用高度依赖于细胞内Ca²⁺浓度,这也解释了为什么心肌缺血、低钾血症等情况下容易发生洋地黄中毒。临床工作中除了关注剂量外,更应该重视患者的电解质状态和肾功能情况。

常用洋地黄类药物

目前临床常用的洋地黄类药物主要有地高辛和去乙酰毛花苷(西地兰)。由于化学结构的差异,不同洋地黄类药物在起效时间、作用强度和持续时间等方面存在一定差异。

1. 地高辛

地高辛是临床应用最广泛的洋地黄类药物,2024年中国心力衰竭诊断和治疗指南推荐:对于已应用利尿剂、RASI、β受体阻滞剂、SGLT2i和MRA,仍持续有症状的HFrEF患者可考虑使用地高辛(Ⅱb,B)。DIG研究是奠定地高辛在心衰治疗地位的里程碑研究,纳入6800例窦性心律、LVEF<45%的慢性心衰患者。结果显示,地高辛可显著减少心衰住院风险,虽然对总死亡率无显著影响(34.8% vs 35.1%)。后续深入分析发现,地高辛血清浓度在0.5-0.9 ng/mL范围内时可改善预后,而高浓度则可能增加不良结局风险。较新的RATE-AF研究(2020年)显示,地高辛可显著改善老年(平均76岁)心衰合并房颤患者的生活质量及症状。这进一步支持了地高辛在特定患者群体中的应用价值。

💡 笔者提示:有些医生只关注剂量而忽视了血药浓度监测。地高辛血浓度控制在0.5-0.9 ng/mL范围内是安全且有效的关键。特别是老年患者或肾功能不全者,往往需要更低的维持剂量,甚至可考虑隔日给药策略。

2. 西地兰

西地兰(去乙酰毛花苷)是临床上另一常用的洋地黄类药物,特别是在急性心衰或需要静脉给药的情况下。其特点是起效迅速、作用持久,且在短期应用中胃肠道不良反应相对较少。西地兰在快速性房颤合并急性左心衰患者中优势明显。研究表明,常规治疗联合西地兰可显著改善患者的临床症状,快速减轻急性心衰患者的症状负担,为进一步调整药物治疗争取时间。

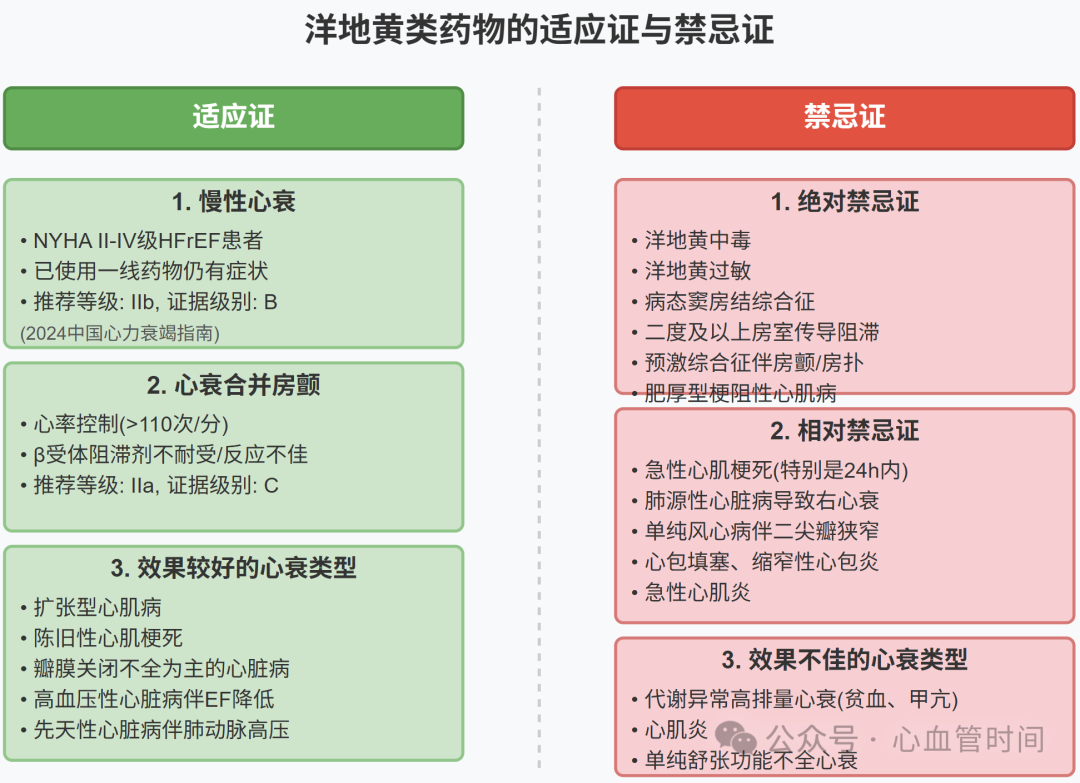

洋地黄类药物的临床应用

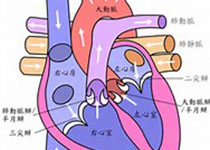

1. 适应证

根据2024年中国心力衰竭诊断和治疗指南,洋地黄类药物主要用于以下情况:

-

慢性心衰:已应用利尿剂、RASI、β受体阻滞剂、SGLT2i和MRA,仍持续有症状的HFrEF患者(Ⅱb,B)

-

急性心衰:房颤伴快速心室率(>110次/min)的急性心衰患者(Ⅱa,C)

从疾病类型来看,洋地黄对以下类型心衰患者效果较好:

-

扩张型心肌病

-

陈旧性心肌梗死

-

二尖瓣、主动脉瓣关闭不全为主的心脏瓣膜病

-

先天性心脏病合并肺动脉高压伴右心衰

-

高血压性心脏病伴射血分数降低及快速房颤

而对于代谢异常导致的高排血量心衰(如贫血、甲亢)、心肌炎以及单纯舒张功能不全的心衰,洋地黄效果欠佳。

2. 禁忌证

绝对禁忌证:

-

洋地黄中毒诱发心衰

-

洋地黄过敏

-

病态窦房结综合征、二度及以上房室传导阻滞

-

预激综合征伴房颤或心房扑动

-

肥厚型梗阻性心肌病

相对禁忌证:

-

急性心肌梗死(特别是24小时内)

-

肺源性心脏病导致右心衰(常伴低氧血症)

-

窦性心律的单纯风心病合并二尖瓣狭窄

-

由心包填塞、缩窄性心包炎引起的心衰

💡 笔者提示:在临床实践中,急性心肌梗死后使用洋地黄似乎不少见。实际上,急性期(特别是24小时内)应尽量避免使用洋地黄,因为这可能增加恶性心律失常风险。如需控制心率,优先考虑β受体阻滞剂或胺碘酮。另外,肥厚型心肌病即使发展到晚期扩张期,使用洋地黄仍需谨慎。

3. 用药方法

急性心衰患者:

-

西地兰:0.2-0.4 mg缓慢静脉注射,2-4小时后可再用0.2 mg,24小时总量不超过1.2 mg

-

地高辛:0.25-0.5 mg静脉注射,2-4小时后可再用0.25 mg

慢性心衰患者:

-

地高辛:0.125-0.25 mg/d口服

-

老年、肾功能受损者、低体重患者:0.125 mg/d或隔日给药

-

建议维持血药浓度在0.5-0.9 μg/L

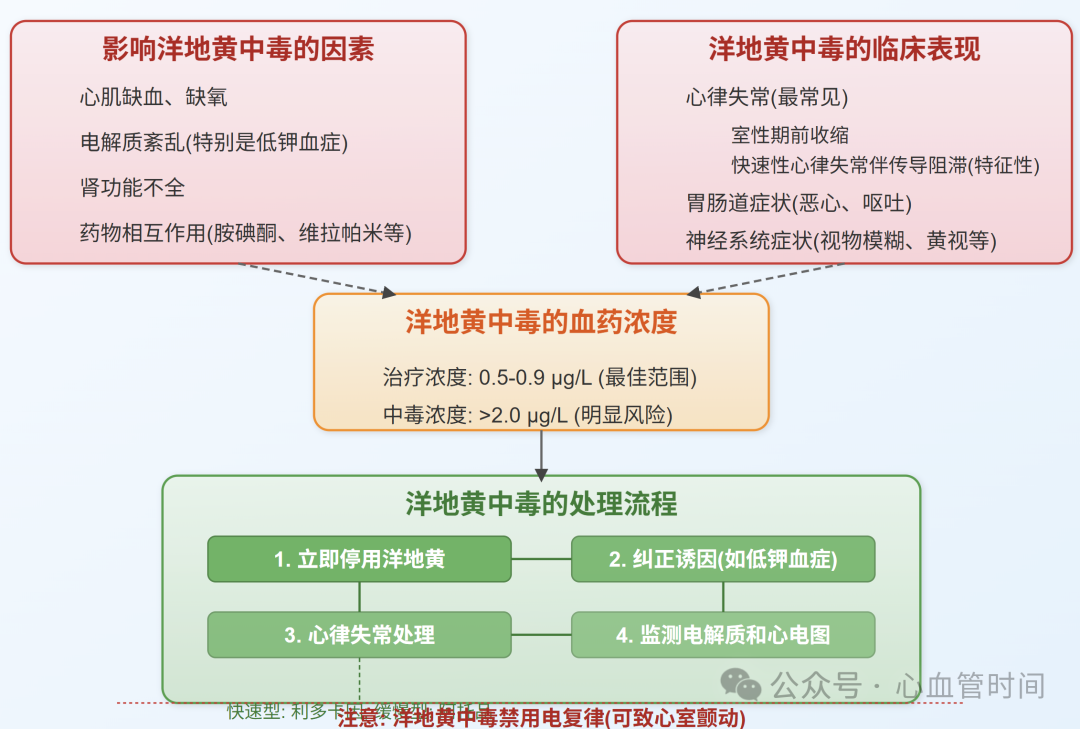

洋地黄中毒的识别与处理

1. 影响洋地黄中毒的因素

洋地黄用药的安全范围较窄,以下因素可增加中毒风险:

-

心肌缺血、缺氧

-

电解质紊乱,特别是低钾血症

-

肾功能不全

-

与某些药物合用(胺碘酮、维拉帕米、奎尼丁等)

-

甲状腺功能异常

2. 洋地黄中毒的临床表现

心律失常(最常见):

-

室性期前收缩

-

阵发性室上性心动过速

-

房室传导阻滞

-

快速性心律失常伴传导阻滞(特征性表现)

其他表现:

-

胃肠道症状:恶心、呕吐、腹泻

-

神经系统症状:视物模糊、黄视、头痛、嗜睡

-

代谢异常:高钾血症(严重中毒时)

地高辛血药浓度>2.0 μg/L通常提示中毒,而在0.5-0.9 μg/L范围内风险最低。

3. 洋地黄中毒的处理

-

立即停药:这是处理中毒最关键的步骤

-

纠正诱因:如低钾血症(静脉补钾)、肾功能异常等

-

心律失常处理:

-

缓慢型:阿托品0.5-1.0 mg皮下或静脉注射

-

快速型:利多卡因或苯妥英钠

-

注意:电复律一般禁用,因可能诱发心室颤动

-

严重中毒:可考虑使用洋地黄特异性抗体片段(Digibind)

-

维持治疗:监测心电图、电解质和肾功能

💡 笔者提示:临床中遇到洋地黄中毒,需先排除电解质紊乱特别是低钾血症。补钾治疗时需注意,严重中毒可能伴有高钾血症,此时补钾可能适得其反。另外,常规临床实践中,要特别关注老年患者使用洋地黄同时又在使用胺碘酮、维拉帕米等药物时的安全问题,必要时适当减少洋地黄剂量或加强监测。

总结

洋地黄类药物虽不再是心衰治疗的一线药物,但在特定患者群体中仍具有重要价值。对于慢性HFrEF患者,洋地黄应作为利尿剂、RASI、β受体阻滞剂、SGLT2i和MRA之后的选择,主要用于改善症状和减少住院风险。

对于合并房颤的心衰患者,洋地黄在控制心室率方面仍有独特价值。需要强调的是,洋地黄用药安全范围窄,个体化给药和密切监测至关重要,特别是老年患者、肾功能不全者和合并使用特定药物的患者。

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#慢性心衰# #洋地黄类药物#

0