大脑成微塑料“垃圾场”?Nature子刊:痴呆患者脑内微塑料浓度显著高于健康人,8年飙升50%!

2025-04-17 梅斯学术 MedSci原创

美国新墨西哥大学团队研究揭示人类大脑中微塑料分布等情况,大脑中微塑料浓度比肝肾高,痴呆患者脑内更富集,为塑料污染对神经系统影响提供线索。

塑料污染已成为全球性环境问题,微塑料和纳米塑料(MNPs)已经渗透到我们生活的方方面面,从空气到食物再到饮用水。这些塑料颗粒主要来源于塑料制品的降解、工业排放和消费品的使用。此前相关研究已在血液、胎盘和肝脏中检出微塑料,但受限于检测技术,大脑等关键器官的研究长期空白。那这些微小颗粒是否已经进入人体最敏感的器官——大脑?它对人体健康可能会有什么样的影响?在人体内的分布又是怎么样呢?

近日,美国新墨西哥大学Matthew J. Campen团队在Nature Medicine发表了研究Bioaccumulation of microplastics in decedent human brains,这项研究结合新型分析技术首次系统揭示了人类大脑中微塑料的分布、成分及时空变化,并探索其与神经退行性疾病的潜在关联。研究发现大脑中微塑料浓度比肝肾高30倍,且浓度随时间显著增加。更令人警惕的是,痴呆症患者脑内微塑料浓度显著高于健康人,尤其在脑血管壁和免疫细胞周围富集。这一发现为塑料污染对人类神经系统的潜在危害敲响警钟。

研究方法

样本收集

从2016年和2024年新墨西哥大学医学调查员办公室(UNM OMI)的尸检标本中获取去标识化的人体肝脏(右中央实质)、肾脏(含皮质和髓质的楔形切片)和大脑(额叶皮质)样本,还纳入了12例确诊痴呆的死者样本以及美国东海岸1997—2013年的大脑样本。

检测方法

热裂解气相色谱-质谱法(Py-GC/MS):用于定量分析组织中微塑料的浓度和聚合物类型。

傅里叶变换红外光谱法(ATR-FTIR):验证Py-GC/MS结果,进一步确认聚合物成分。

电子显微镜(SEM和TEM):观察微塑料的形态和分布,结合能量色散光谱(EDS)分析其化学成分。

数据分析

使用双因素方差分析(ANOVA)和线性回归分析,评估微塑料浓度与时间、器官类型及痴呆诊断之间的关系。对比不同年份和地区的样本,分析微塑料浓度的变化趋势。

研究结果

分布差异:微塑料在大脑中的浓度显著高于其他器官

大脑组织中的微塑料浓度中位数为3345µg/g(2016年)和4917µg/g(2024年),显著高于肝脏(433µg/g)和肾脏(404µg/g)(图1a)。也就是说,

8年间,脑组织微塑料浓度增加了约 50%。

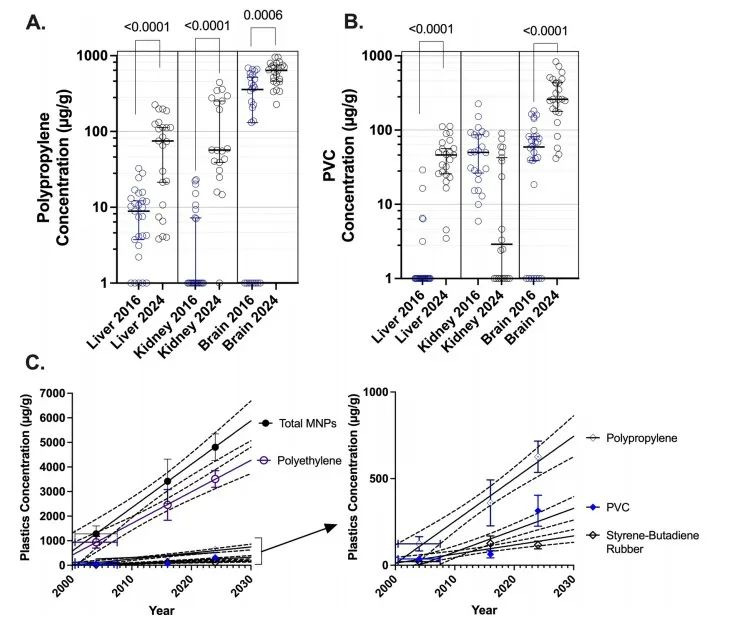

聚乙烯(PE)是大脑中最主要的聚合物类型,占比约75%,显著高于肝脏和肾脏(图1b)。MNP总体组成的详细结果见图2。

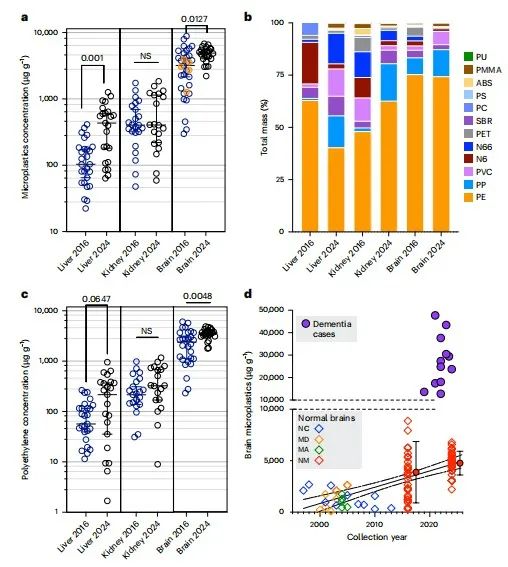

图1 肝脏、肾脏和大脑所有死亡样本的总MNP浓度概览

图2 MNP总体组成结果(以聚合物总质量的相对比例表示)

时间趋势:微塑料浓度随时间显著增加

2016年至2024年间,肝脏和大脑样本中的微塑料浓度显著上升(P=0.01),表明环境暴露的增加可能直接影响人体内部负荷(图1c)。在所有器官中,聚丙烯和聚氯乙烯随时间变化比较见图3。

图3 在所有器官中,聚丙烯和聚氯乙烯随时间的变化比较

成分和形态:微塑料的形态

在肝脏和肾脏中,微塑料颗粒较大(1-5µm),且常聚集在脂滴和肾小球区域(图4a-c)。

75%的脑微塑料为聚乙烯(PE),其余为聚丙烯(PP)等;

电子显微镜观察显示,大脑中的微塑料主要为纳米级碎片(长度<200nm,宽度<40nm),形态类似碎片或薄片(图4d)。

图4 大脑中微塑料的可视化

疾病关联:痴呆患者脑组织中微塑料浓度更高

痴呆患者的脑组织中微塑料浓度中位数高达26,076µg/g,显著高于正常脑组织(P<0.0001)(图1d)。

在痴呆样本中,微塑料主要沉积在脑血管壁和免疫细胞周围(图4e-f)。提示其可能加剧神经炎症或血脑屏障损伤。

地区差异:不同地区差异

美国东海岸样本中MNPs浓度(中位值1254μg/g)低于新墨西哥州样本;

这项研究首次系统性地揭示了微塑料在人类大脑中的积累情况,并发现其浓度显著高于其他器官。研究还表明,微塑料浓度随时间呈上升趋势,痴呆患者的脑组织中微塑料的积累更为严重。尽管研究未直接证明微塑料对健康的因果影响,但其与神经退行性疾病的关联值得进一步探索。随着环境微塑料浓度的持续增加,未来研究应聚焦于微塑料的暴露途径、清除机制及其对神经系统功能的潜在影响。这一发现为理解微塑料对人类健康的威胁提供了重要线索,同时也呼吁全球加强对塑料污染的治理。

参考文献:Nihart AJ, Garcia MA, El Hayek E, Liu R, Olewine M, Kingston JD, Castillo EF, Gullapalli RR, Howard T, Bleske B, Scott J, Gonzalez-Estrella J, Gross JM, Spilde M, Adolphi NL, Gallego DF, Jarrell HS, Dvorscak G, Zuluaga-Ruiz ME, West AB, Campen MJ. Bioaccumulation of microplastics in decedent human brains. Nat Med. 2025 Feb 3. doi: 10.1038/s41591-024-03453-1. Epub ahead of print. Erratum in: Nat Med. 2025 Mar 31. doi: 10.1038/s41591-025-03675-x. PMID: 39901044.

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#神经退行性疾病# #微塑料#

10