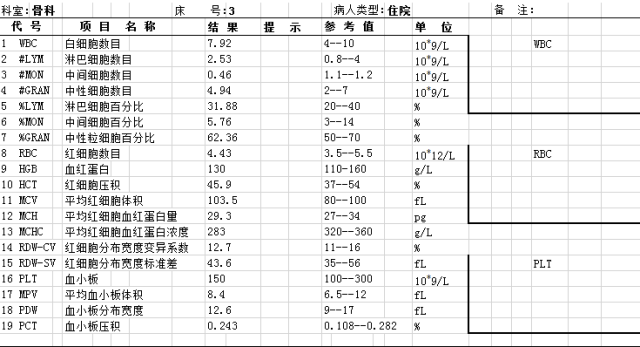

血常规报告单,一文读懂

2024-06-05 检验科之窗 检验科之窗 发表于上海

本文主要介绍了血常规检查中白细胞计数、分类计数、红细胞计数、血红蛋白、血小板计数、红细胞沉降率的参考值,以及其增多或减少的常见原因。

血常规检查

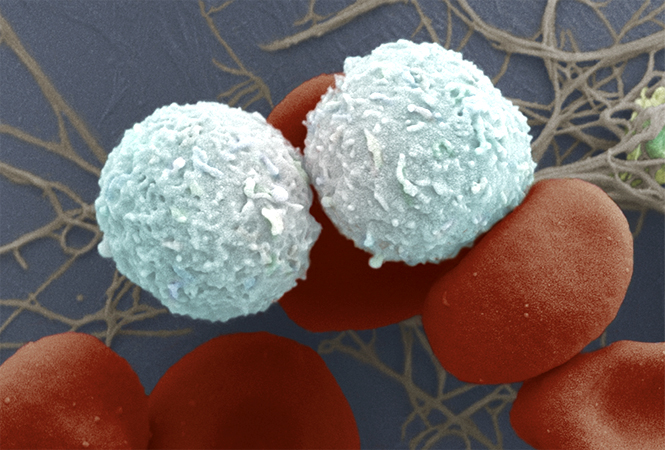

白细胞计数(WBC)

外周血白细胞起源于骨髓的造血干细胞,白细胞包括粒细胞、淋巴细胞和单核细胞三大类,其中粒细胞又分为中性分叶核粒细胞、中性杆状核粒细胞、嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞。白细胞计数是测定血液中各种白细胞的总数。

参考值:

-

成人:(4-10)×109/L。

-

儿童:(5-12)×109/L。

-

新生儿:(15-20)×109/L。

■ 白细胞增多

(1)生理性主要见于月经前、妊娠、分娩、哺乳期妇女、剧烈运动、兴奋激动、饮酒、餐后等,新生儿和婴儿高于成人。

(2)病理性主要见于各种细菌感染、严重组织损伤或坏死、白血病、恶性肿瘤、尿毒症、糖尿病酮症酸中毒以及有机磷农药、催眠药等化学药物的急性中毒,应用某些升白细胞的化学药物也会促使白细胞增高。

■ 白细胞减少

(1)疾病主要见于流行性感冒、再生障碍性贫血、白血病等。

(2)用药:应用磺胺药、解热镇痛药、部分抗生素、抗甲状腺制剂、抗肿瘤药等。

(3)特殊感染:如革兰阴性菌感染(伤寒、副伤寒)、结核分枝杆菌感染、病毒感染(风疹、肝炎)、寄生虫感染(疟疾)等。

(4)其他:放射线、化学品(苯及其衍生物)等的影响。

影响白细胞计数的因素较多,必要时应结合白细胞分类计数和白细胞形态等指标综合判断。

白细胞分类计数(DC)

白细胞分类计数是将血液制成涂片后进行分类,并求得各种白细胞的比值。不同因素可导致不同类型的白细胞发生变化,因此,白细胞分类计数变化,比白细胞总数更能反映机体的生理或病理状态。

参考值:

-

中性粒细胞绝对值(2.0-7.0)×109/L, 百分数50%-70%。

-

嗜酸性粒细胞绝对值(0.02-0.5)×109/L,百分数0.5%-5%。

-

嗜碱性粒细胞绝对值<(0.1)×109/L,百分数0%-1%。

-

淋巴细胞绝对值(0.8-4.0)×109/L,百分数20%-40%。

-

单核细胞绝对值(0.12-0.8)×109/L,百分数3%-8%。

■ 中性粒细胞增多

(1)急性感染或化脓性感染:包括局部感染(脓肿、疖肿、扁桃体炎、阑尾炎、中耳炎等);全身感染(肺炎、丹毒、败血症、猩红热、白喉、急性风湿热)。轻度感染白细胞和中性粒细胞百分率可增多;中度感染计数可>10.0×109/L;重度感染计数可>20.0 ×109/L,并伴明显的核左移。

(2)中毒:尿毒症、糖尿病酮症酸中毒、早期汞中毒、铅中毒,或催眠药、有机磷中毒。

(3)出血和其他疾病:急性出血、急性溶血、手术后、恶性肿瘤、粒细胞白血病、严重组织损伤、心肌梗死和血管栓塞等。

(4)生理性参见“白细胞增多”。

■ 中性粒细胞减少

(1)疾病:伤寒、副伤寒、疟疾、布氏杆菌病、某些病毒感染(如乙肝、麻疹、流感)、血液病、过敏性休克、再生障碍性贫血、高度恶病质、粒细胞减少症或缺乏症、脾功能亢进、自身免疫性疾病等。

(2)中毒损伤:重金属或有机物中毒、放射线损伤等。

(3)用药:抗肿瘤药、苯二氮卓类镇静药、磺酰脲类胰岛素促泌剂、抗癫痫药、抗真菌药、抗病毒药、抗精神病药、部分非甾体抗炎药等。

■ 嗜酸性粒细胞增多

(1)过敏性疾病:支气管炎、支气管哮喘、荨麻疹、药物性皮疹、血管神经性水肿、食物过敏、热带嗜酸性粒细胞增多症、血清病、过敏性肺炎等。

(2)皮肤病与寄生虫病:牛皮癣、湿疹、天疱疮、疱疹样皮炎、真菌性皮肤病、肺吸虫病、钩虫病、包囊虫病、血吸虫病、丝虫病、绦虫病等。

(3)血液病:慢性粒细胞性白血病、嗜酸性粒细胞性白血病等。

■ 嗜酸性粒细胞减少

(1)疾病或创伤:见于伤寒、副伤寒、大手术后、严重烧伤等。

(2)用药:长期应用肾上腺皮质激素或促肾上腺皮质激素等。

■ 嗜碱性粒细胞增多

(1)疾病:慢性粒细胞性白血病,常伴嗜碱性粒细胞增多,可达10%以上;或淋巴细胞瘤、红细胞增多症、罕见嗜酸性粒细胞性白血病、骨髓纤维化或转移癌等。

(2)创伤及中毒:脾切除术后;铅中毒、铋中毒,以及注射疫苗等。

■ 嗜碱性粒细胞减少

(1)疾病:速发性过敏反应如荨麻疹、过敏性休克等。

(2)用药:见于促肾上腺皮质激素、肾上腺皮质激素应用过量及应激反应等。

■ 淋巴细胞增多

(1)传染病:百日咳、传染性单核细胞增多症、传染性淋巴细胞增多症、结核病、水痘、麻疹、风疹、流行性腮腺炎、传染性肝炎、结核及其他传染病的恢复期等。

(2)血液病:急、慢性淋巴细胞白血病、白血病性淋巴肉瘤等,可引起淋巴细胞计数绝对性增多;再生障碍性贫血、粒细胞缺乏症也可引起淋巴细胞百分率相对性增多。此外,也可见于肾移植术后发生排斥反应期。

■ 淋巴细胞减少

传染病的急性期、放射病、细胞免疫缺陷病、长期应用肾上腺皮质激素后或接触放射线等。此外,各种原因引起中性粒细胞增多时,淋巴细胞也可相对减少。

■ 单核细胞增多

(1)传染病或寄生虫病:如结核、伤寒、亚急性细菌性心内膜炎、急性传染病的恢复期、疟疾、黑热病。

(2)血液病:单核细胞白血病、粒细胞缺乏症恢复期。

(3)其他疾病:亚急性细菌性心内膜炎。

红细胞计数(RBC)

红细胞是血液中数量最多的有形成分,其作为呼吸载体,能在携带和释放氧气至全身各个组织;同时,运输二氧化碳,协同调节维持酸碱平衡和免疫黏附作用。红细胞计数是诊断贫血的主要指标之一。

参考值:

-

男性:(4.0-5.5)×1012/L。

-

女性:(3.5-5.0)×1012/L。

-

新生儿:(6.0-7.0)×1012/L。

■ 红细胞增多

(1)相对性增多:见于严重呕吐、腹泻、排尿过多、休克、多汗、大面积烧伤,由于大量失水,血浆量减少,血液浓缩,使血液中的各种成分浓度相应增多,仅为一种暂时的现象。

(2)绝对性增多:见于①生理性增多,如机体缺氧和高原生活、胎儿、新生儿、剧烈运动或体力劳动、骨髓释放红细胞速度加快等;②病理代偿性和继发性增多,常继发于慢性肺心病、肺气肿、高山病和肿瘤(肾癌、肾上腺肿瘤)患者;③真性红细胞增多,为原因不明的慢性骨髓功能亢进,红细胞计数可达(7.0-12.0)×1012/L。

■ 红细胞减少

(1)造血物质缺乏:由营养不良或吸收不良而引起,如慢性胃肠道疾病、酗酒、偏食等,引起铁、叶酸、维生素等造血物质不足,或蛋白质、铜、维生素C不足均可致贫血。

(2)骨髓造血功能低下:原发性或由药物、放射线等多种理化因素所致的再生障碍性贫血、白血病、癌症骨转移等,可抑制正常造血功能。

(3)红细胞破坏或丢失过多:如先天失血或后天获得性溶血性贫血、急慢性失血性贫血、出血等。

(4)继发性贫血如各种炎症、结缔组织病、内分泌病等。

血红蛋白(Hb)

血红蛋白常被称为“血色素”,是组成红细胞的主要成分,承担着机体向器官组织运输氧气和运出二氧化碳的功能。其增减的临床意义基本上与红细胞增减的意义相同,但血红蛋白能更好地反映贫血的程度。

参考值:

-

男性:120-160 g/L。

-

女性:110-150 g/L。

-

新生儿:180-190 g/L。

测定血红蛋白量减少是诊断贫血的重要指标,但不能确定贫血的类型,需结合其他检测指标综合分析。

■ 血红蛋白增多

(1)疾病:慢性肺源性心脏病、发绀型先天性心脏病、真性红细胞增多症、高原病、大细胞高色素性贫血以及某些肿瘤如肾癌等。

(2)创伤:大量失水、严重烧伤等。

■ 血红蛋白减少

(1)出血:血红蛋白量减少的程度与红细胞相同,见于大出血、再生障碍性贫血、类风湿性关节炎及急、慢性肾炎所致的出血等。

(2)其他疾病:血红蛋白量减少的程度比红细胞严重,见于缺铁性贫血,是由慢性反复出血所引起,如胃溃疡病、胃肠肿瘤、妇女月经过多、痔疮出血等;红细胞减少的程度比血红蛋白量严重,见于大细胞高色素性贫血,如缺乏维生素B12、叶酸的营养不良性贫血及慢性肝病所致的贫血等。

血小板计数(PLT)

血小板主要作用有:①对毛细血管的营养和支持作用;②通过黏附、聚集与释放反应,在伤口处形成白色血栓而止血;③产生多种血小板因子,参与血液凝固,形成血栓而进一步止血;④释放血小板收缩蛋白使纤维蛋白网发生退缩,促进血液凝固。血小板在一日内的不同时间可相差6%-10%。

参考值:

-

(100-300)×109/L。

■ 血小板减少

(1)血小板生成减少:骨髓造血功能障碍、再生障碍性贫血、各种急性白血病、骨髓转移瘤、骨髓纤维化、多发性骨髓瘤、巨大血管瘤、全身性红斑狼疮、恶性贫血、巨幼细胞性贫血。

(2)血小板破坏过多:特发性血小板减少性紫癜、肝硬化、脾功能亢进、体外循环等。

(3)血小板分布异常:脾肿大、各种原因引起的血液稀释。

(4)其他疾病:弥散性血管内出血、阵发性睡眠血红蛋白尿症、某些感染(如伤寒、黑热病、麻疹、出血热多尿期前、传染性单核细胞增多症、粟粒性结核和败血症)、出血性疾病(如血友病)、坏血病、阻塞性黄疸、过敏性紫癜等。

(5)用药:药物中毒或过敏。如甲砜霉素有骨髓抑制作用,可引起血小板减少;抗血小板药噻氯匹定、阿司匹林也可引起血小板减少;应用某些抗肿瘤药、抗生素、细胞毒性药可引起血小板减少等。

■ 血小板增多

(1)创伤:急性失血性贫血,脾摘除术后、骨折后,可见一过性血小板增多。

(2)其他疾病:见于原发性血小板增多症、慢性粒细胞性白血病、真性红细胞增多症、多发性骨髓瘤、骨髓增生病、类白血病反应、霍奇金病、恶性肿瘤早期、溃疡性结肠炎等。

红细胞沉降率(ESR)

红细胞沉降率是指红细胞在一定的条件下、在单位时间内的沉降距离,简称血沉。红细胞的密度大于血浆密度,在地心引力的作用下产生自然向下的沉降力。一般说来,除一些生理性因素外,凡体内有感染或坏死组织的情况,血沉就可加快,提示有病变的存在。血沉是传统且应用较广的指标,用于诊断疾病虽然缺乏特异性,但操作简便,具有动态观察病情疗效的实用价值。

参考值:

魏氏(Westergren)法:

-

男性:0-15 mm/h;

-

女性:0-20 mm/h。

■ 血沉增快

1.生理性增快

见于女性月经期、妊娠3个月以上(至分娩后3周内)。

2.病理性增快

(1)炎症:风湿热、结核病、急性细菌性感染所致的炎症等。

(2)组织损伤及坏死:如手术、创伤、心肌梗死等。

(3)恶性肿瘤:迅速增长的恶性肿瘤血沉增快,而良性肿瘤则血沉多正常。

(4)各种原因造成的高球蛋白血症:如多发性骨髓瘤、肝硬化、系统性红斑狼疮、慢性肾炎、贫血、高胆固醇血症。

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#中性粒细胞# #白细胞计数# #血常规检查#

67