肠息肉主要分为非肿瘤性息肉和肿瘤性息肉,非肿瘤性息肉包括增生性息肉、炎性息肉、错构瘤性息肉,恶变概率低。肿瘤性息肉包括管状腺瘤、绒毛状腺瘤、混合性腺瘤(又称管状绒毛状腺瘤),恶变的几率相对较高。

本期武汉大学人民医院王珊珊医生为我们分享了一例肠息肉患者的诊治过程,欢迎大家一起探讨学习。

病例

64岁女性,主诉:间断腹泻1年,发现肠道肿物1周。

现病史:患者1年来无明诱因出现间断腹泻不适,3-5次/天,不成形糊状便,不伴黏液脓性、腹痛腹胀等不适,遂于1周前外院就诊后行肠镜检查示“结肠肿物”,现为求进一步诊治遂来我院就诊。起病来,患者神清,精神可,食欲睡眠可,体力体重无明显变化,小便如常,大便如上述。

既往史:患者既往类似症状发作史,因间断不适未予处理,近1年来症状持续出现。15年前视网膜脱落手术史;否认高血压、糖尿病、心脏病病史;否认肝炎结核等传染病病史;否认外伤及输血史;否认食物药物过敏史,余无特殊。

一般查体:

体温 36.3℃ 脉搏 80次/分 呼吸18次/分 血压132/89mmHg 神清,精神可,双肺呼吸音清,未闻及干湿啰音,心律齐,未闻及明显杂音,皮肤及巩膜未见黄染,双下肢不肿。

专科查体:腹软,未见肠型及蠕动波,无压痛及反跳痛,肝脾肋下未及,未见肠型及蠕动波。

辅助检查:

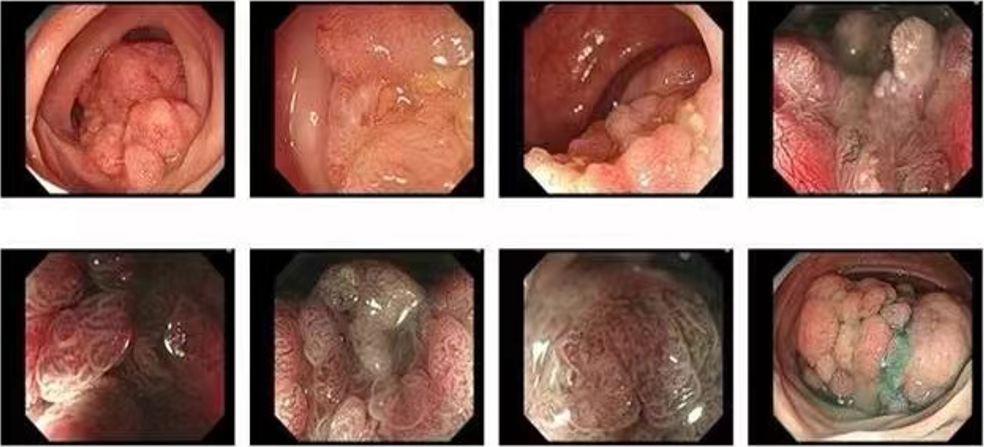

无痛电子放大染色肠镜检查所见:

白光所见:降结肠可见1枚大小约4.0*6.0cm隆起息肉,色调红,表面呈分叶状;ME-NBI+靛胭脂染色所见:病灶表面血管网清晰,未见明显扩张;表面微结构迁曲、拉长,呈绒毛状及脑回状,局部微结构欠清晰。

诊断:降结肠隆起(JNET 2A-2B 考虑结肠腺瘤及早癌)。

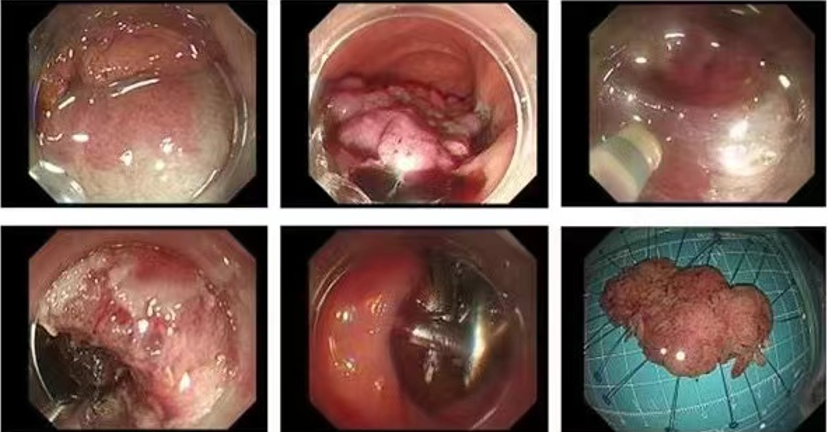

内镜下肠ESD术:

降结肠ESD:息肉样物一枚,大6.5*3.5*2.5cm,表面显多结节状,基底涂墨,切开全取。

病理诊断:有蒂息肉状隆起,绒毛状-管状腺瘤,免疫组化结果显示:P53(散在+,野生型)Ki-67(+,约40%)。

影像学检查:

CT:两肺纹理增强,两肺上下叶多发磨玻璃结节影,位于左肺上叶尖后段(im23)大者大小约0.7cmx0.6cm,右肺中叶(im28)、两肺下叶(im39、46)见实性结节,大者长径约0.8cm,右肺中叶、左肺上叶下舌段见条索影。纵隔窗显示两肺门无增大,气管支气管通畅,纵隔未见肿大淋巴结,主动脉壁钙化。双侧胸腔未见积液。增强扫描甲状腺双侧叶密度稍欠均。

肝表面光滑,肝叶比例协调,肝裂不宽,肝内见小囊状未强化低密度灶,长径约0.5cm,肝内外胆管未见明显扩张;胆壁不厚,腔内未见异常密度影;脾脏不大,质均匀;胰腺及双肾、双侧肾上腺未见明显异常,胃腔充盈欠佳,壁未见明显增厚,内未见斑片状高密度影及积气,腹膜后未见明确肿大淋巴结影,腹腔未见积液。

降结肠见结节状等密度影,大小约2.2cmx2.7cm,增强扫描轻度强化,子宫表面光滑无增大,宫体密度均匀,双侧附件区未见肿块。膀充盈良好,壁无增厚,内未见高密度灶。盆腔内脂肪间隙清晰,未见明显肿大淋巴结,盆腔内未见积液。

诊断:1.降结肠结节状软组织影,建议结合内镜检查;2.两肺上下叶磨玻璃结节;右肺中叶、两肺下叶实性结节,建议随诊复查;3.右肺中叶、左肺上叶下舌段纤维灶;4.主动脉壁钙化;5.甲状腺双侧叶密度稍欠均,建议专科检查;6.肝内囊肿。

治疗方案

双歧杆菌三联活菌胶囊口服治疗:每日2次,每次4粒,口服4周。

随访情况

D7:

患者ESD术后7天,术后恢复可,仍诉腹泻,大便2-4次/天,为不成形糊状便。

查体改善情况:未见异常。

胃镜、肠镜改善情况:治疗后复查。

其他辅助检查改善情况:治疗后复查。

继续规律口服双歧杆菌三联活菌胶囊。

D20:

患者ESD术后20天来我院门诊复诊,现诉腹泻较前明显好转,无特殊不适,大便1-2次/天,成形。

查体改善情况:未见异常。

胃镜、肠镜改善情况:半年后返院复查。

其他辅助检查改善情况:半年后返院复查。

其他: 口服双歧杆菌三联活菌胶囊至本疗程结束,半年后复诊。

D180:

患者ESD术后半年来我院门诊复诊,未诉特殊不适,大便1-2次/天,成形,规律复诊。

查体改善情况:未见异常。

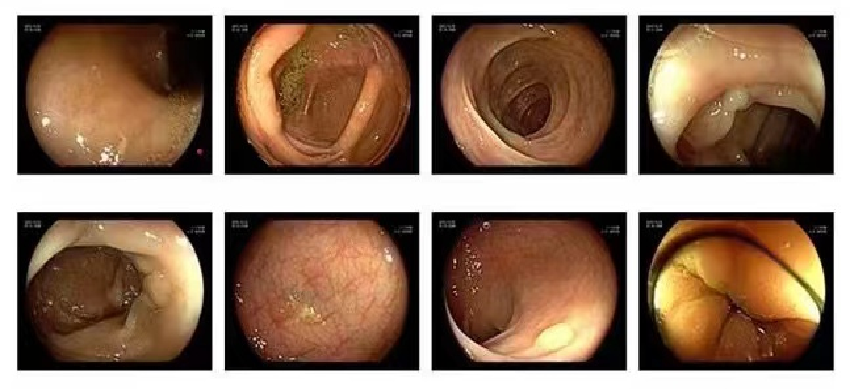

胃镜、肠镜改善情况:

CT:肝脏密度减低,未见明显异常密度影及异常强化,肝内外胆管未见扩张。胆囊壁无增厚,腔内未见异常密度影。胰腺、脾脏及双肾未见明显异常,未见异常强化。胃腔充盈欠佳,腹部肠管壁未见明显增厚,未见异常强化,肠腔未见扩张及气液平面,回盲部脂肪间隙清晰。腹膜后未见明显肿大淋巴结影。腹腔未见积液。

个性化治疗需求分析

结直肠癌和癌前病变患者肠道菌群结构发生改变

结直肠癌和癌前病变患者的双歧杆菌、乳杆菌、粪球菌数量减少,肠球菌、肠杆菌及酵母菌数量增加,并且肠道菌群的代谢产物也是结肠癌的诱发因素。

肠道菌群微生态失调可导致机体免疫功能紊乱,会进一步促进结肠癌的发生、发展。

益生菌可以调节肠道菌群,减少结直肠息肉患者术后并发症并改善预后

术后伤口愈合缓慢;出血、穿孔等并发症;肠黏膜屏障损伤和功能下降;息肉术后5年复发率逐年升高。

随访情况

D42:

患者服用万古霉素14天后停药。患者腹痛明显好转,大便成形,1-2天一次,未见粘液脓血,食量较前增加,偶有上腹部不适,睡眠可。

查体改善情况:腹部平坦,无腹壁静脉曲张,未见胃肠型及蠕动波,腹软,下腹部有轻压痛,无反跳痛。肝、脾肋下未触及,莫菲氏征阴性,肝、肾区无叩痛,肠鸣音无亢进,移动性浊音阴性。

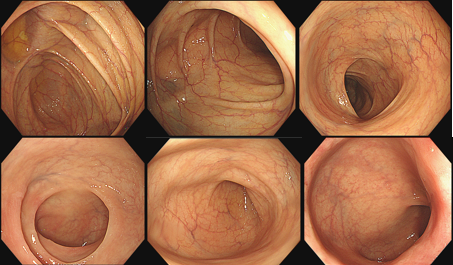

肠镜示:回盲部、升结肠、肝曲、横结肠、脾曲、降结肠、乙状结肠、直肠黏膜光滑,血管纹理清晰,蠕动好。

辅助检查改善情况:血常规:白细胞 2.3×109/L,红细胞 3.33×109/L,血红蛋白 114g/L,血小板 72×109/L。大便常规+潜血:大便白细胞0 个/HP;大便红细胞0个/HP ;大便潜血阴性(-)。艰难梭菌毒素检测:正常。

治疗体会

病例特点:

1.结肠内镜下治疗术后;

2.腹泻病史多年。

治疗需求:

1.结肠内镜治疗术后促进肠黏膜愈合;

2.调节肠道菌群,缓解消化道症状;

3.降低结肠息肉复发率。

方案优势及适用范围:

内镜下治疗后口服双歧杆菌三联活菌胶囊可促进肠黏膜愈合。

专家点评

☛ 内镜治疗是肠息肉的主要和首选治疗方法。

内镜治疗的术中操作会对肠黏膜造成机械性损伤,术后抗生素应用可能造成肠道菌群失调、免疫功能和代谢紊乱等,影响肠黏膜的术后修复和再生。

☛ 益生菌促进肠黏膜屏障损伤修复。

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#肠道# #肠息肉#

74