Dev Cell:单细胞多组学与空间转录组学揭示神经母细胞瘤的发育可塑性

昨天 儿童肿瘤前沿 儿童肿瘤前沿 发表于上海

研究发现特定转录因子维持这些侵袭性肿瘤状态,提示其有望作为干预恶性转变和细胞状态转换的潜在治疗靶点。

神经母细胞瘤是最常见的儿童颅外实体瘤,起源于神经嵴祖细胞。高风险神经母细胞瘤由于其复杂的细胞状态转变和对治疗的耐受性,预后较差,五年生存率低于50%。尽管已有研究对肿瘤亚型进行了分类,但对驱动其发育可塑性的调控机制仍不清楚。

近日,苏州大学附属儿童医院 汪健 和瑞典卡罗林斯卡医学院 Yizhou Hu 等带领的课题组在 Developmental Cell 上发表了题为 Single-cell MultiOmics and spatial transcriptomics demonstrate neuroblastoma developmental plasticity 的文章,研究整合了来自小鼠自发性肿瘤模型的单细胞多组学数据,以及来自人类患者样本的空间转录组数据,由此识别出在高风险肿瘤中存在关键的发育中间状态,尤其是一个名为“桥接(bridge)”状态的中间细胞类型,它与广泛的表观遗传预设相关,并具备多种谱系转变的潜在能力。通过绘制增强子基因调控网络(eGRNs)以及肿瘤微环境图谱,研究发现特定转录因子维持这些侵袭性肿瘤状态,提示其有望作为干预恶性转变和细胞状态转换的潜在治疗靶点。

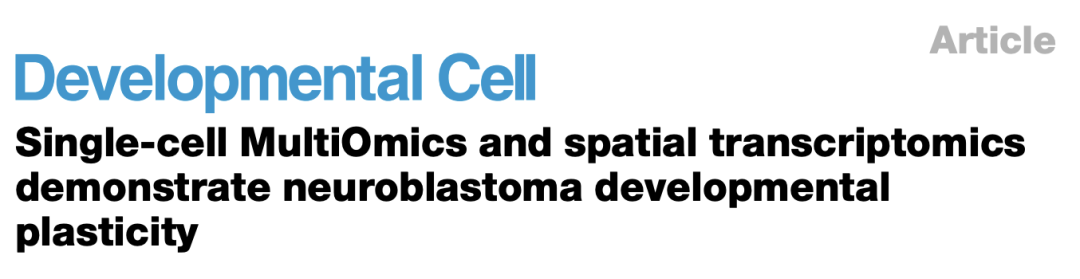

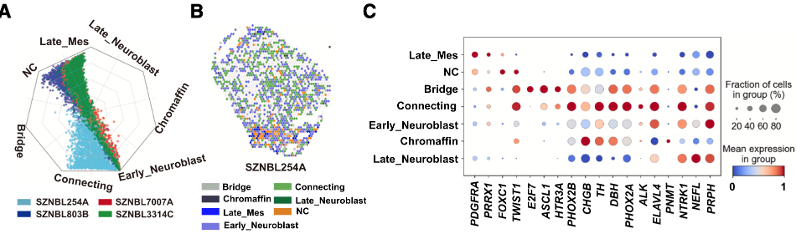

首先,作者整合了人类与小鼠的单细胞RNA测序(scRNA-seq)数据,重建了从躯干神经嵴细胞向多个分化后细胞类型发育的轨迹,为之后理解与肿瘤易感性相关的中间状态做准备。通过改进后的SWAPLINE分析工具,他们成功整合了16,748个细胞,涵盖了多种神经嵴来源的细胞类型,包括嗜铬细胞、Schwann细胞前体(SCPs)及间充质细胞等。整合后的发育图谱让作者能够识别出十种关键细胞类型,并在两个物种中保留了发育轨迹。

标记基因分析显示,多种关键基因在不同物种中具有保守表达模式,其中CTTNBP2和E2F7被确认是“桥接”中间状态的保守标记。值得注意的是,在人类数据中连接细胞和早期神经母细胞的比例显著高于小鼠,提示人类在这些中间发育阶段具有更长的命运决策期,这可能增加神经母细胞瘤发生的易感性。

图1 整合后的神经嵴细胞发育图谱

为探索神经母细胞瘤与神经嵴发育的对应关系,作者将49位患者肿瘤细胞的单细胞和单核RNA测序数据整合到神经棘发育图谱上,由此识别出七种神经母细胞瘤的发育状态。多数肿瘤细胞表现出交感肾上腺谱系特征,少部分则表现出间充质/神经嵴样状态,两者通过“桥接”和“连接(Connecting)”中间状态相连。通过SWAPLINE投射和标记基因分析,作者定义了两大肿瘤类别:交感肾上腺承诺型和间充质/神经嵴样型。RNA速度分析揭示中间状态具有高度发育可塑性和未确定命运,提示其可能推动肿瘤恶性进展。保守的标记表达支持其跨物种的相关性,该发育背景为理解肿瘤异质性和寻找潜在治疗靶点提供了依据。

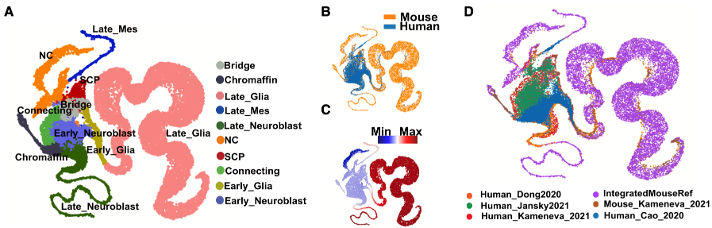

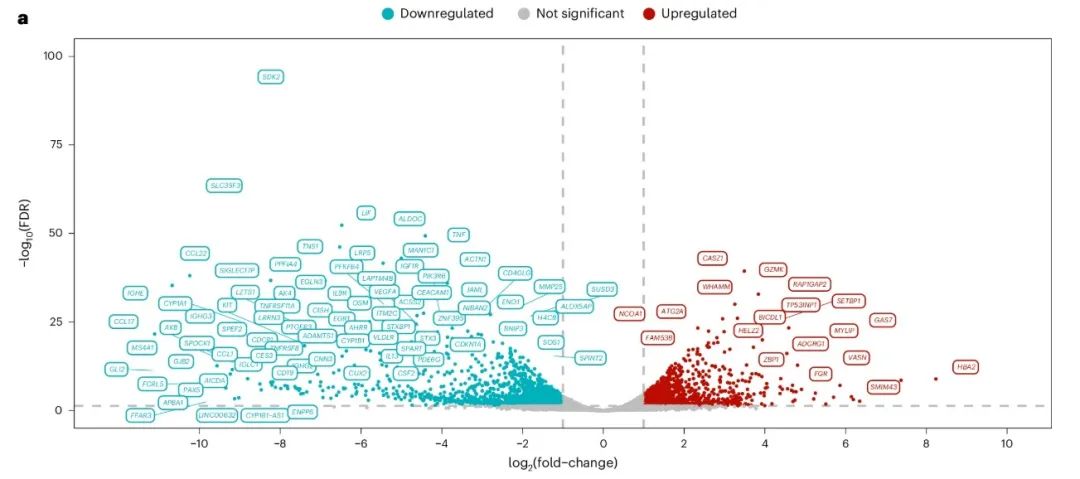

为了探讨神经母细胞瘤中不同发育状态与临床风险的关系,作者用单细胞RNA测序数据训练了一个分类器,发现桥接状态在高危病例中显著富集。将该分类器应用于bulk RNA-seq数据后,作者识别出五种肿瘤状态,其中桥接状态表现出间充质和交感肾上腺谱系的混合特征。桥接和神经嵴样(NC)细胞状态与较差的临床预后相关,包括更低的总生存率和无事件生存率,即使在MYCN野生型患者中也存在这一趋势。这表明桥接状态代表一种高度恶性、预后不良的神经母细胞瘤细胞群体。

图2 所有患者和MYCN野生型患者的OS和EFS曲线

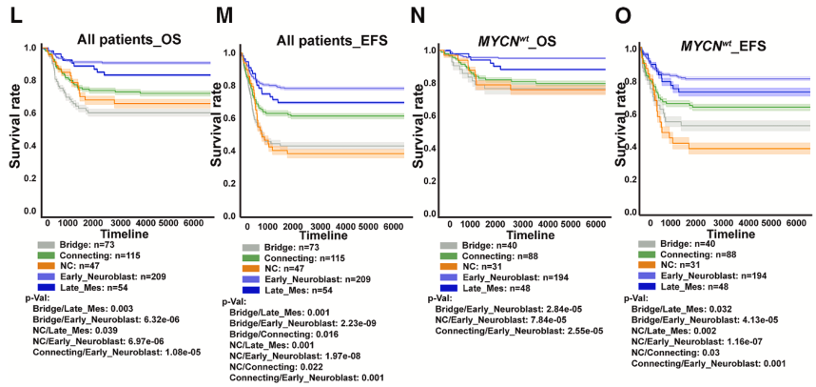

随后,作者探讨了神经母细胞瘤细胞如何经历发育状态的转变,以及调控这种可塑性的分子机制。他们利用小鼠模型中的单细胞多组学技术(scRNA-seq + ATAC-seq)发现,即使在转录水平上已分化的肿瘤细胞,在染色质水平上仍保留潜在的祖细胞能力,尤其在高风险的桥接和神经嵴样细胞状态中表现明显。这表明表观遗传预启动使神经母细胞瘤具备发育灵活性,但可能仍需其他因素触发这些潜在状态的激活。为了解调控机制,研究人员通过 SCENIC+ 分析识别出 121 个核心转录因子(TF),并揭示了它们在不同发育状态中的功能模式。16 个保守的转录因子(如 E2F7、E2F8、BRCA1 和 NFIA)在恶性状态中显著富集,并与患者预后不良密切相关。这些结果表明,特定的谱系相关 TF,尤其是 E2F7,可能是神经母细胞瘤可塑性的重要调控因子,也是潜在的治疗靶点。

作者还探讨了转录因子如何调控神经母细胞瘤细胞状态转变及其恶性程度。其中,E2F7 在高风险的“桥接态”和神经嵴样状态中富集,能够通过增强细胞增殖、侵袭能力及将细胞重编程至未分化状态,促进肿瘤恶性进展。相反,HMX1 是一个与神经分化相关的转录因子,在MYCN野生型患者中与更好的预后相关。在MYCN野生型细胞中,HMX1的过表达促进了交感神经样分化,抑制了肿瘤生长,并激活了TRKA信号通路;而在MYCN扩增型细胞中,这一效应则被MYCN/HDAC1复合物所阻断。另外,通过抑制HDAC1可以恢复HMX1对TRKA的激活作用,从而在MYCN扩增型细胞中抑制恶性行为。这些发现揭示了E2F7与HMX1在调控神经母细胞瘤细胞发育可塑性和恶性程度中的相反作用,强调了状态特异性的转录调控机制。

图3 E2F7和MYCN/HDAC对肿瘤细胞状态的作用模型

最后,作者利用空间转录组技术(ST)分析了高危与低危神经母细胞瘤组织,发现桥接态和连接态主要出现在高危肿瘤中。这些状态的肿瘤细胞常与癌相关成纤维细胞(CAFs)和肿瘤相关巨噬细胞(TAMs)共定位,且两者之间的配体-受体相互作用增强,特别是在神经嵴态(NC)和桥接态中。通路分析显示,这些相互作用通过细胞外基质(ECM)重塑、TGF-β、Notch 和 HIF-1 信号通路促进肿瘤细胞向间充质特征转变。共培养实验证实,当肿瘤细胞靠近CAFs或TAMs时,间充质标志物表达增加,进一步说明微环境在促进神经母细胞瘤细胞可塑性和恶性进展中的关键作用。

图4 空间转录数据揭示的神经母细胞瘤中的细胞状态

综上,本研究结合单细胞转录组、多组学和空间转录组技术,描绘了神经母细胞瘤的发展状态图谱及其调控机制。研究识别出七种不同的细胞状态,其中桥接状态(bridge state)和神经嵴样状态(NC state)是高危肿瘤进展和不良预后的关键驱动因素,与MYCN扩增无关。神经母细胞瘤细胞展现出明显的表观遗传预设(epigenetic priming),表明它们具有潜在的可塑性,受转录因子调控并受微环境影响。功能实验显示,E2F7可促进恶性去分化,而HMX1在MYCN野生型细胞中可诱导分化,但在MYCN扩增型肿瘤中作用受抑制。空间分析发现,肿瘤相关巨噬细胞(TAMs)和癌相关成纤维细胞(CAFs)通过近距离相互作用维持高危细胞状态,并通过多种信号通路增强间充质特征。

研究揭示了神经母细胞瘤细胞如何利用内在的遗传信号和外在的微环境线索促进恶性进展及状态转化,并指出以细胞状态为靶点的基因调控网络和微环境干预可能成为新的治疗策略。

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#神经母细胞瘤# #单细胞多组学#

4